目次 [非表示]

ヒグマは、北海道で暮らす私たちにとって身近な動物です。近年、市街地に出没する「問題グマ」が増えています。ヒグマとの事故を防ぐために、私たちができることをいっしょに考えてみましょう。

市街地に現れる「問題グマ」

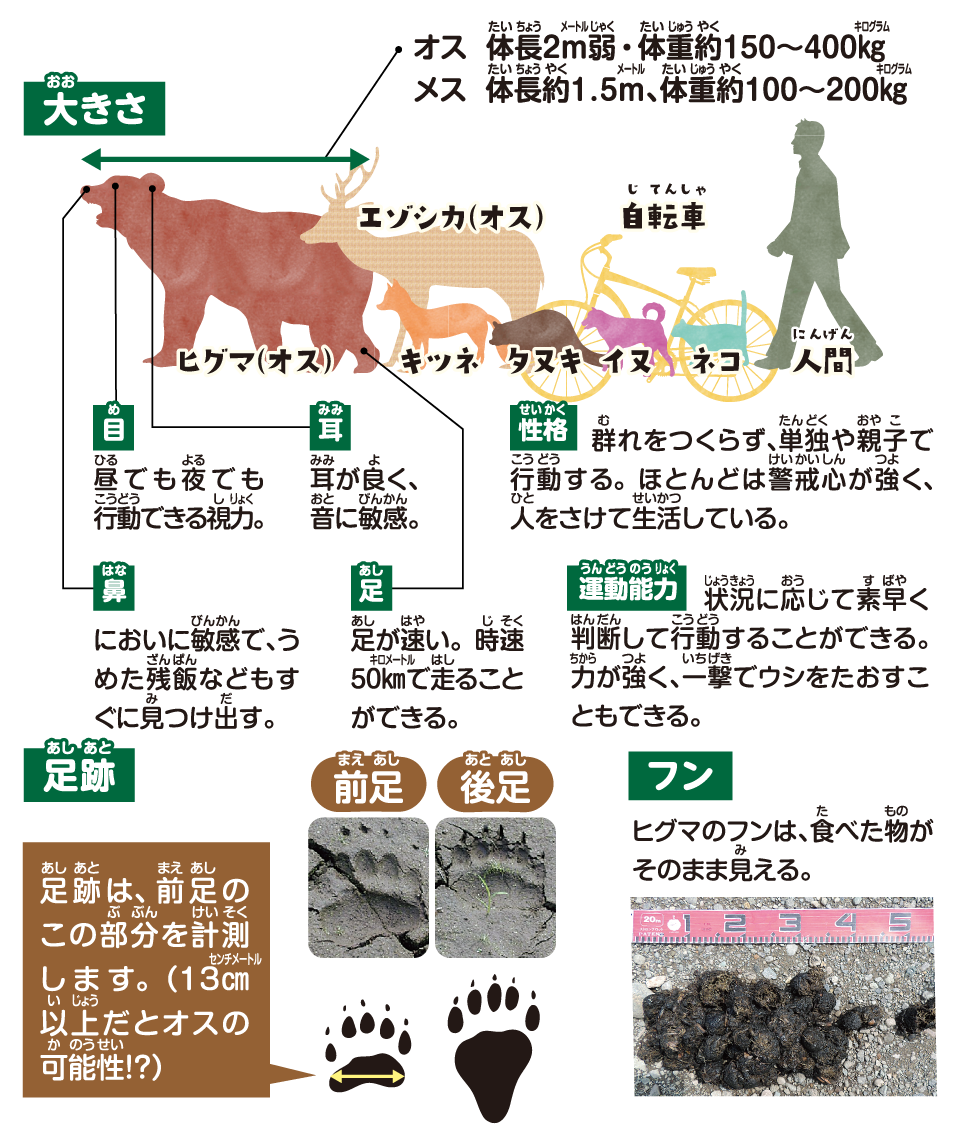

ヒグマは日本では北海道のみに生息し、国内の陸上では体が最も大きい野生動物です。全道で約11600頭(令和5年)が生息していると考えられ、札幌などの大きな都市にとなり合った身近な森にもすんでいます。基本的に、ヒグマは人をさけ、人との距離を保ちながら、人知れずひっそりと静かに森で暮らしています。

しかし近年、人が住んでいる所に姿を現して問題を引き起こす「問題グマ」が増えています。原因として、次のことが考えられます。

・5~7月の繁殖期にオスがメスを探すために広い範囲を動き回る

・森林近くにある魅力的な農作物や果樹を求めて、市街地近くに出没する

一度、農作物やごみの味を覚えてしまうと、人をおそれずに畑や住宅に近づいて来てしまう可能性があります。

ヒグマに出あわないようにするには?

ヒグマとの事故を防ぐための1番の方法は、私たちがヒグマに出あわないようにすることです。私たちができる対策を紹介します。

・生ごみなどを屋外に放置しない…食べ物はヒグマを人里に引き寄せる原因になる。

・音を出して複数人で行動…野山では会話をしたり、すずや笛などの音を出したりして、人の存在を知らせる。

・ヒグマや痕跡を見つけたら「警察または市町村」に通報 …その場を離れて安全を確保し、警察または市町村に連絡する。SNSなどに投稿するだけではダメ!

人とヒグマがおたがい安全な距離を保って暮らしていくために、私たちができることを考えて行動していきましょう。

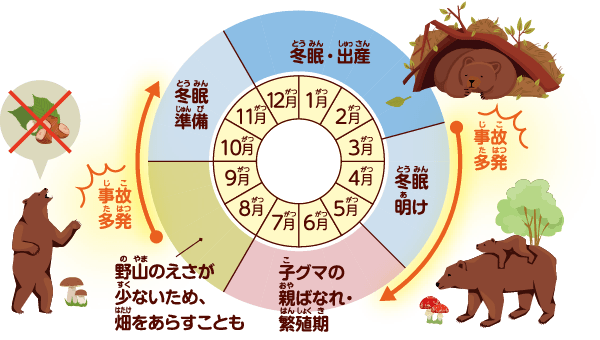

[図1]

ヒグマの1年

冬眠明けの4~5月、 冬眠前の9~10月は事故多発のため要注意!

人は山菜やキノコ採りなどで野山に出かけ、ヒグマはえさを求めてより活発に活動する春と秋に、ヒグマによる人身被害が多く発生しています。

[図2]

ヒグマの生態

もっとヒグマのことを知ろう!!

ヒグマ検定にチャレンジ!

なぜヒグマとの問題が増えているのかな? クイズに挑戦して、 答えと解説を読んで、原因と対策について学ぼう!

Q1.

ヒグマが人を攻撃して、けがをしたり、 亡くなったりする事故。主な理由はどれ?

①自分の身を守ろうとしたから

②人が持つ食べ物が欲しいから

③人が先にヒグマを攻撃したから

Q2.

ヒグマが人をこわがらなくなる理由になるのはどれ?

①住宅地から離れた山奥で育ち、人を見たことがない

②自分の方が強いことを知っている

③ハンターに追いかけられなくなった

Q3.

畑の被害は、なぜ起きているの?

①最近はどのヒグマも人がこわくなくなったから

②人にできる対策がないから

③畑がだんだんヒグマにとって都合のいい場所になっているから

Q4.

ヒグマに入ってきてほしくない場所で、有効な対策はどれ?

①背の高い草をかる

②山の方に生ごみをまいておいて、お腹いっぱいにさせる

③木をたくさん植えて、見通しを悪くする

●

●

●

●

●

A.

答えと解説

Q1: ① 自分や子ども、食べ物を守るためのとっさの攻撃がほとんど。ただ、人から食べ物をもらったり、ごみを食べたりして「人に近づくといいことがある」と学んだヒグマは、積極的に攻撃することもある。

Q2: ③ ハンターが減り、高齢化が進んでいて、山の中でヒグマを追いかけることが減り、ヒグマが人をこわいと学ぶ機会が減った。人や車の気配に慣れて生まれ育ったヒグマが増えている。

Q3: ③ 人口が減り、農業の機械化が進むなどして畑が人に出合いにくい=ヒグマにとって魅力的な場所になっている。畑は人に見られずゆっくり食事できる場所になり、そして味を覚えたヒグマは何度も畑へやって来てしまう。

Q4: ① ヒグマは身をかくせる背の高い草やぶや、川沿いを好んで移動する。草を刈って見通しを良くすると、ヒグマが住宅地に迷いこむことや、人とおたがいに気づかずに近づいて、事故になることを防ぐことができる。

>>> 北海道のヒグマに関する情報はこちら

北海道ヒグマシンポジウム動画や「ヒグマ検定」を公開中!

ヒグマのことを正しく知ろう

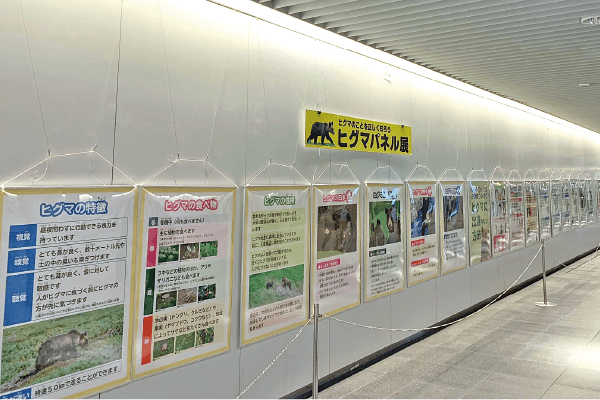

ヒグマパネル展

日時:9/16(火)~18(木)12:00~17:00

場所:チ・カ・ホ【札幌駅前通地下広場】

ヒグマの生態や行動、あわないための行動、人の住む場所に近づけないための工夫など、ヒグマについての正しい知識をパネルで紹介。ヒグマの毛皮や頭骨などの展示もあります。

監修:北海道環境生活部自然環境局 野生動物対策課ヒグマ対策室

エコチルは、地球環境保全に取り組む子ども達を育むとともに、学校や家庭でのエコライフ推進を目的としたメディアです。

シェアする

シェアする つぶやく

つぶやく 送る

送る 前の記事

前の記事